陶淵明その詩と人生: 混迷の時代を生き抜く智慧

出版社: アジア太平洋観光社

政治活動の合間を縫って書きためた原稿が『陶淵明ーその詩と』と題してアジア太平洋観光社から出版の運びとなりました。陶淵明は亡くなったが最も好きだった中国の詩で、本書は父に対する鎮魂の書籍でもあります。

本書の執筆を通じて、それまでの田園詩人としてのイメージを超えて、積極的に世の中に発信を続けた言論人としての陶淵明を発見することになりました。一読いただけると幸甚です。

人間万里塞翁馬

出版社:双葉社

このたび、双葉社より単本『人間万里塞翁馬』(じんかんばんりさいおうがうま)を刊行いたしました。

50歳を過ぎた頃から再び漢詩の魅にとりつかれた私が、自分の好みで撰んだ漢詩を紹介しています。これまで日本人には、あまり馴染みのなかった詩も含まれていますが、本書を通読し、人生の応援歌である漢詩を好きになって頂けたらと思っています。

海江田ノート: 原発との闘争176日の記録

出版社:講談社

早いもので、東日本大震災、そして東京電力福島第一原子力発電所の事故が起きてから1年8ヶ月が経とうとしています。

私は当時の経済産業大臣として、これまでも、政府や国会の事故調査委員会の求めに応じて、事実関係について、正直に答えてきました。事故収束作業の過程で、私は備忘録として、自分が事故対応のために行ったこと、官邸や東電本店の統合本部で、直接聞きしたことを、ノートに克明に記録してきました。今回の出版は、そのノートに基づき、事故発生から176日間の原発事故との闘いを、改めて綴ったものです。

事故対応の渦中にあった私の心情なども書かれていますので、どんな気持ちで事故収束にあたったかも、ご理解いただけると思います。

この本の出版によって、私は肩の荷のひとつがおりた気もいたしますが、現在に至るもなお、被災地で住みなれた自宅からの避難を余議なくされている々、また事故により被ばくされ、将来の健康問題に心を痛めていらっしゃる方々のことを思うと、まだまだ私がやらなければならないことは沢山あります。

また、経済産業大臣として係った本のエネルギー政策、原子力発電の安全性の更なる向上と被災地の復興支援に今後とも力をれたいと思っています。

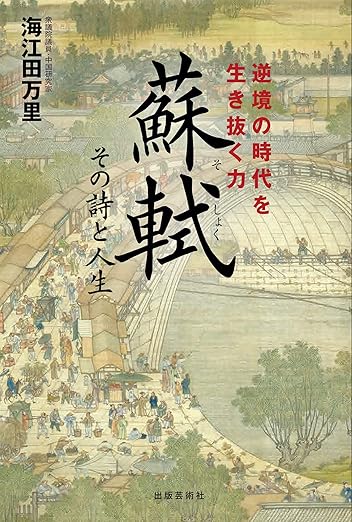

蘇軾 その詩と人生 逆境の時代を生き抜く力

出版社:出版芸術社

中国の詩人「蘇軾」の人生をつづった本を出版芸術社から出版しました。

足かけ5年かけて書き上げた私の渾身の一冊をぜひ、ご購読ください。

以下、前書きをご紹介します。

≪はじめに≫

人生においてに二度、三度と投獄、左遷、流刑を余儀なくされた北宋の詩人にして政治家でもあった蘇軾(そしょく)に私が興味を持ったのは、二〇一四年八月、東京国立博物館の特別展『神品至宝・台湾故宮博物院』で蘇軾自筆の『黄州(こうしゅう)寒食(かんしょく)詩巻(しかん)』を目の当たりにしたときでした。

『詩巻』に書かれた蘇軾の文字は、私がそれまで見ていた、例えば『漁父二首』の拓本の中の整った行書とはまるで異なった筆跡でした。最初は、端正な行書で始まりますが、「寒食(かんしょく)の雨(あめ)」の詩を書き進むうちに、筆の運びや筆致が変化してきます。流刑地である黄州での厳しい生活を思い出し、文字の大小が不揃いになり、感情の昂ぶりが、そのまま書に現れていたのです。

東京国立博物館で蘇軾の直筆を鑑賞し、大きな感動を受けたその日から、およそ四か月後に、衆議院の解散・総選挙があり、私は落選の憂き目に遭いました。「サルは木から落ちてもサルだが、国会議員は選挙に落ちたらただの人」という有名な言葉がありますが、その辛さは実際に落選を経験した人でなければ分かりません。しばらくは何も手が付かずに茫然自失の日々が続きました。その時、思い出したのが、四か月前に目にした『黄州寒食詩巻』の蘇軾の詩と直筆です。

蘇軾(そしょく)は、科挙の試験に優秀な成績で合格して、将来を嘱望されながら、宮廷内の権力争いに巻き込まれ、左遷と流刑、そして復権を繰り返し、最後は、文明の果ての海南島(かいなんとう)に流罪になり、赦されて北へ帰る旅の途中で六十六年の生涯を閉じます。

ちょうど、私の年齢が蘇軾の没年と同じということもあり、蘇軾の生涯を調べようと資料を集め始めました。中国に住む友人に蘇軾に関する書籍の購入を依頼し、日本の関係図書も集め、メモを作って資料を読み込み、翌年の夏頃から、一冊の本にすべく執筆を始めました。もちろん私自身、政治の世界と完全に縁を切ったわけではなく、選挙での雪辱を期しての毎日でしたから、筆は思うように進みませんでした。しかし、筆の運びは遅くとも、折に触れ蘇軾の作った詩を鑑賞し、歩んだ人生を辿ると、不思議なことに前向きに生きる力が湧いてくるのです。毎日、少しずつ執筆することが、当時の私の唯一の楽しみになっていました。

二〇一七年秋の総選挙で、私は幸い政界復帰を果たし、仕事に忙殺され、蘇軾の本の執筆は中断することになりました。その後、私も古希を迎え、望んで復帰した政界も憂きこと、ままならぬことは多くあり、そんな中で、私の心の隅にあった「蘇軾の本を完成させなければならない」との思いがますます強くなりました。

そして2020年に入り、世界は新型コロナウイルスの脅威に曝されます。日本でも4月7日、「緊急事態宣言」が発せられ、人々は「自粛」生活を余儀なくされ、その上、仕事を奪われ、収入がストップし、毎日の食費にも事欠く人々も生まれています。また、ウイルスに感染し入院や隔離された方、大切な家族や友人、知人の命を奪われた方もたくさんいます。

蘇軾(そしょく)が「御史台(ぎょしだい)の獄(ごく)」で味わった死の恐怖、黄州(こうしゅう)で耐えた生活の苦しみ、海南島(かいなんとう)で経験した孤独な日々など、蘇軾を苦しめた困難は現在の私たちが抱えるものとは、次元も内容も異なることは明らかです。しかし、これまで人類が経験したことのない新型コロナウイルスとの闘いという新たな試練の渦中で、私たちが蘇軾の詩を読み、彼の人生を振り返ることは意味のあることではないでしょうか。蘇軾の詩と人生は、きっと私たちに困難な時代を明るく生き抜く知恵を授けてくれるはずです。そう考えて、筆を進めました。読者諸賢のご批判とご指導をいただきたいと思います。

なお、蘇軾は「蘇」が姓で、「軾」が名。字は「子瞻(しせん)」といいますが、「東坡居士」と自ら名のったので「蘇東坡(そとうば)」とも呼ばれます。

悠久大陸を往く 水彩画で楽しむ漢詩紀行

出版社:小学館

私は本書の漢詩を選ぶにあたって、なるべく中国の歴史の流れを踏まえ、その中で詩人が何を考え、何を表現したかったかにスポットを当てることにし、そのために各章の扉に各時代の簡単な歴史年表を付けておいた。

私は詩人とは、それぞれの時代の空気を最も敏感に感じ取ることのできる人々だと思っている。その意味で、詩人は時代とともに在り、時代から切り離されては生きることのできなかった人々であるといえる。唐の時代でも、盛唐と晩唐では時代の様相はまるで異なり、時代が生む詩人もまた異なっていた。李白や杜甫はまさに盛唐の詩人であり、杜牧や李商隠は晩唐そのものの詩人である。李白や杜甫が晩唐の人であったら彼らの詩風は、まるで違ったものになっていただろう。

詩は文学の一表現形態として、3000年を超える中国文学史上、春秋戦国時代から現代に至るまで連綿と受け継がれている。もちろん時代によっては、文学の主流から取り残された時期もある。

私たちは一般に「漢詩」という言葉を使うが、すでに紹介したように、中国では、「唐詩・宋詞・元曲」乃至は「唐詩・宋文・元曲」との表現がある。つまり、唐の時代は文句無く「詩」が文学の主流だったが、宋代になるともっと形式が自由な「詞」が流行し、あるいは「文」が中心になる。また元に入るといわゆる「戯曲」が脚光を浴びる。こうした時代の流れの中で、詩人もそれぞれ「詞」を作り「文」を賦してきた。それはそれでいい。しかし、それでもなお、あたかも人の背骨のように長い中国の文学史を支える大事な役割を担ってきたのが、「詩」であり、詩人たちの「詩」に寄せる情熱だったと私は考えている。

本書では王昭画伯の絵画に合わせて、漢詩を選んだが、中にはどうしても載せたい詩があって、それに合わせて新たに画を描いてもらったケースもある。また、紙幅の関係で全体を紹介できなかった詩も多い。読者には他の書籍などでぜひ詩の全体を読んでいただきたい。そうして初めて詩人が本当に訴えたかったことがわかるケースもあるだろう。

慌しい日程の中で書き上げたが、漢詩と画伯の絵画の愛好者には満足のいく書物になったとの自負はある。その功の大半は小学館編集部の大澤昇氏の労苦に負うところが大きい。大澤氏も王昭画伯と長い交流があって、その結果、「東洋画」と漢詩のコラボレーションの本書の出版にこぎつけることができた。心から感謝したい。